- Copyright ? 2010-2013 www.huangjiachaobao.com All rights reserved.足球365网站是多少 内蒙古农业大学新闻中心 版权所有

- 地址:内蒙古呼和浩特市昭乌达路306号内蒙古农业大学党委宣传部(新闻中心) 邮编:010018

- 联系电话:0471-4309384 投稿邮箱:xinwenzhongxin@imau.edu.cn

- 技术支持: 新闻中心技术部

豪尔赫

·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges ,1899-1986),阿根廷诗人、小说家、散文家、翻译家

随想录——《深沉的玫瑰》序言

博尔赫斯

激发诗人灵感的缪斯的浪漫主义是古典诗人信奉的理论;诗歌作为智力活动的古典理论,是一位浪漫主义诗人埃德加·爱伦·坡在一八四六年前后提出来的。这一事实相当矛盾。除了个别孤立的、从梦中得到灵感的例子——比德提到的牧人之梦,柯尔律治的著名的梦——之外,两种理论显然都有其真实的成分,只不过分属诗歌进程的不同阶段而已(至于缪斯这个词,我们应该理解为希伯来人和弥尔顿所说的“灵魂”和我们可悲的神话称之为“下意识”的东西)。就我个人而言,那一进程多少是不变的。我首先看到一个仿佛是远处岛屿似的形式,后来演绎成一个短篇小说或者一首诗。我看到的是结尾和开头,而不是中间部分。如果吉星高照,这一部分逐渐明朗。我不止一次在暗中摸索,有时不得不从原路退回。我尽可能地少去干预作品的演变。我不希望作品被自己的见解所左右,我们的见解是最微不足道的东西。加工订货的艺术是天真的想法,因为谁都不知道执行的结果如何。吉卜林承认作家可以构思一则寓言,但不可能深入它的寓意。作家忠于的应该是他的想象,而不是一个假设“现实”的短暂的情景。

文学从诗歌出发,也许要经过几百年之后才能辨明散文的可能性。盎格鲁–撒克逊人历时四百年才留下一些值得赞扬的诗歌和勉强称得上是清晰的散文。语言本是魔法的符号,后来遭到时间的变本加厉的耗损。诗人的使命就是恢复——即使是部分恢复——它原来具有、如今已经泯没的优点。诗歌的任务有二:一是传达精确的事实,二是像近在咫尺的大海一样给我们实际的触动。有维吉尔的诗句为证:

悲从中来,泫然泪下。

还有梅瑞狄斯的诗句:

炉火逐渐熄灭之际,我们才探索和星辰的联系。

或者卢贡内斯的这句亚历山大体诗,他的西班牙语颇有拉丁古风:

芸芸众生,饱经忧患沧桑。

这些诗句在记忆中继续着它们变化不定的道路。

我多年从事文学,但没有什么美学原则。我们已经受到习惯的自然限制,何必再添加理论的限制呢?理论好像政治或宗教信仰一样,无非是因人而异的刺激。惠特曼写的诗不用韵脚,自有他的道理;换了雨果,这种情况就难以想象了。

我读校样时,不太愉快地发现这个集子里有一些我平时没有的为失明而怨天尤人的情绪。失明是封闭状态,但也是解放,是有利于创作的孤寂,是钥匙和代数学。

豪·路·博尔赫斯

一九七五年六月,布宜诺斯艾利斯

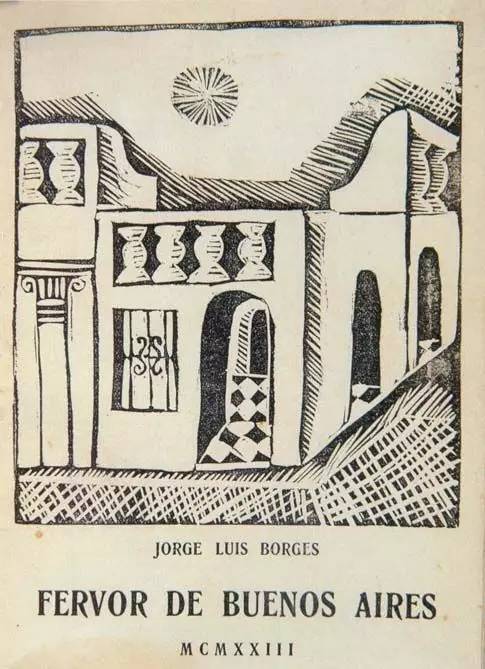

《布宜诺斯艾利斯激情》西班牙语版书影

《布宜诺斯艾利斯激情》序言

我并没有将这本书重新写过,只是淡化了其中过分的夸饰,打磨了棱角,删除了矫情和胡话。在这项有时痛快有时烦人的工作过程中,我发觉一九二三年写下这些东西的那位青年本质上(“本质上”是什么意思?)已经就是今天或认可或修改这些东西的先生。我们是同一个人。我们俩全都不相信失败与成功、不相信文学的流派及其教条,我们俩全都崇拜叔本华、斯蒂文森和惠特曼。对我来说,《布宜诺斯艾利斯激情》包容了我后来所写的一切。这本诗集以其朦朦胧胧地表现了的和通过某种形式预示着的内容而得到恩里克·迪埃斯–卡内多和阿方索?雷耶斯的慨然称许。

同一九六九年的年轻人一样,一九二三年的青年也是怯懦的。他们害怕显露出内心的贫乏,于是也像今天的人们似的想用天真的豪言壮语来进行掩饰。拿我来说吧,当时的追求就有些过分:效法米格尔·德·乌纳穆诺的某些(我所喜爱的)疮痍,做一个十七世纪的西班牙作家,成为马塞多尼奥?费尔南德斯,发现卢贡内斯已经发现了的隐喻,歌颂一个满是低矮建筑、西部或南部散布着装有铁栅的别墅的布宜诺斯艾利斯。

我那时候喜欢的是黄昏、荒郊和忧伤,而如今则向往清晨、市区和宁静。

豪·路·博尔赫斯

博尔赫斯在西西里岛帕勒莫,1984by Ferdinando Scianna

《另一个,同一个》序言

我与世无争,平时漫不经心,有时出于激情,陆陆续续写了不少诗,在结集出版的书中间,《另一个,同一个》是我偏爱的一本。《关于天赐的诗》(另一首)、《猜测的诗》、《玫瑰与弥尔顿》和《胡宁》都收在这个集子里,如果不算敝帚自珍的话,这几首诗没有让我丢人现眼。集子里还有我熟悉的事物:布宜诺斯艾利斯、对先辈的崇敬、日耳曼语言文化研究、流逝的时间和持久的本体之间的矛盾,以及发现构成我们的物质——时间——可以共有时感到的惊愕。

这本书只是一个汇编,其中的篇章是在不同时刻、不同的情绪下写成的,没有整体构思。因此,单调、字眼的重复,甚至整行诗句的重复是意料中事。作家(我们姑且如此称呼)阿尔韦托? 伊达尔戈在他维多利亚街家里的聚会上说我写作有个习惯,即每一页要写两次,两次之间只有微不足道的变化。我当时回嘴说,他的二元性不下于我,只不过就他的具体情况而言,第一稿出于别人之手。那时候我们就这样互相取笑,如今想起来有点抱歉,但也值得怀念。大家都想充当逸闻趣事的主角。其实伊达尔戈的评论是有道理的;《亚历山大? 塞尔扣克》和《〈奥德赛〉第二十三卷》没有明显的区别。《匕首》预先展示了我题名为《北区的刀子》的那首米隆加,也许还有题为《遭遇》的那篇小说。我始终弄不明白的是,我第二次写的东西,好像是不由自主的回声似的,总是比第一次写的差劲。在得克萨斯州地处沙漠边缘的拉伯克,一位身材高挑的姑娘问我写《假人》时是否打算搞一个《环形废墟》的变体;我回答她说,我横穿了整个美洲才得到启示,那是由衷之言。此外,两篇东西还是有区别的;一篇写的是被梦见的做梦人,后一篇写的是神与人的关系,或许还有诗人与作品的关系。

人的语言包含着某种不可避免的传统。事实上,个人的试验是微不足道的,除非创新者甘心制造出一件博物馆的藏品,或者像乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》,或者像贡戈拉的《孤独》那样,供文学史家讨论的游戏文章,或者仅仅是惊世骇俗的作品。我有时候跃跃欲试,想把英语或者德语的音乐性移植到西班牙语里来;假如我干了这件几乎不可能做到的事,我就成了一位伟大的诗人,正如加西拉索把意大利语的音乐性,那位塞维利亚无名氏把罗马语言的音乐性,鲁文?达里奥把法语的音乐性移植到了西班牙语一样。我的尝试只限于用音节很少的字写了一些草稿,然后明智地销毁了。

作家的命运是很奇特的。开头往往是巴罗克式,爱虚荣的巴罗克式,多年后,如果吉星高照,他有可能达到的不是简练(简练算不了什么),而是谦逊而隐蔽的复杂性。

我从藏书——我父亲的藏书——受到的教育比从学校里受到的多;不管时间和地点如何变化无常,我认为我从那些钟爱的书卷里得益匪浅。在《猜测的诗》里可以看出罗伯特?勃朗宁的戏剧独白的影响;在别的诗里可以看出卢贡内斯以及我所希望的惠特曼的影响。今天重读这些篇章时,我觉得更接近的是现代主义,而不是它的败坏所产生的、如今反过来否定它的那些流派。

佩特说过,一切艺术都倾向于具有音乐的属性,那也许是因为就音乐而言,实质就是形式,我们能够叙说一个短篇小说的梗概,却不能叙说音乐的旋律。如果这个见解可以接受,诗歌就成了一门杂交的艺术:作为抽象的符号体系的语言就服从于音乐目的了。这一错误的概念要归咎于词典。人们往往忘了词典是人工汇编的,在语言之后很久才出现。语言的起源是非理性的,具有魔幻性质。丹麦人念出托尔、撒克逊人念出图诺尔时,并不知道它们代表雷神或者闪电之后的轰响。诗歌要回归那古老的魔幻。它没有定规,仿佛在暗中行走一样,既犹豫又大胆。诗歌是神秘的棋局,棋盘和棋子像是在梦中一样变化不定,我即使死后也会魂牵梦萦。

豪? 路? 博尔赫斯

选自《博尔赫斯全集 II:博尔赫斯全集第二辑》上海译文出版社 2016